家づくりの失敗談15選!前例から学ぶ注文住宅で成功するための秘訣

「決めることが多すぎて頭がパンクしそう!」

「みんなは家づくりでどんな失敗をしているのだろう...」

「家づくりを絶対に失敗したくない」

理想の住まいを夢見ながらも、「この選択、本当に正しいのかな?」「後悔したくないな」と、不安を感じていませんか?

この記事では、実際に家を建てた方々のリアルな「失敗談」と、その対策を具体的に紹介しています。収納や間取り、生活動線、設備選びといった細かなポイントから、見落としがちな落とし穴まで丁寧にカバーしました。記事を読めば、失敗しない家づくりのコツが自然と身につきます。「あの時、調べておいて本当に良かった」と思える内容が満載ですので、ぜひ最後まで読んで参考にしてくださいね。

家づくり失敗談①キッチンが使いづらい

キッチンを選ぶ際に、見た目や最新機能を最優先すると、わずかな使いにくさが積み重なって大きなストレスになる傾向があります。

下記は、よくある失敗談の一例です。

- 作業スペースが狭い

- シンクが狭い

- 収納が足りない

- 作業台が高すぎる(もしくは低すぎる)

キッチンを選ぶ際は、実際の使用シーンをシミュレーションするだけで、失敗するリスクが大幅に減ります。なぜなら、家事や生活の流れをリアルに想像することで「ここが狭い」「この位置は不便」といった後悔やギャップを事前に発見できるからです。

普段よく作る料理を想定してシミュレーションすると、違和感に気づきやすくなります。キッチンをお気に入りの空間にするためにも、家族の人数や料理の頻度、調理スタイルは設計担当者とすり合わせしておきましょう。

満足のいくキッチンにするためのポイント

- 調理の流れをイメージし、冷蔵庫→シンク→コンロの順で動けるようにレイアウトする

- シンク・コンロ・冷蔵庫は、ワークトライアングル(3点間の合計距離を360~600cm)におさめて配置する

- ショールームでキッチンの前に立ち、料理のシミュレーションをおこなう

- 収納したいものの量を事前に把握し、計画時に配置まで決めておく

- 設計担当者には家族の人数や料理の頻度、調理スタイルを伝えておく

家づくり失敗談②浴室にテレビをつけたが不要だった

「あったら便利かも」という理由で選んだ設備で、実際はほとんど使わなかった失敗例の代表格が浴室テレビです。

基本的に入浴時間は10〜15分程度の方が多いので、浴室テレビをつけたとしても番組を最後まで見られない方がほとんどです。そのため、最初の数ヶ月は使ったが、その後ほとんど使わなくなる傾向があります。

カタログやモデルルームで見る最新設備は魅力的ですが、本当に必要かどうか吟味せずに導入すると、結局は無駄になってしまいます。ご家庭のライフスタイルや優先順位をはっきりさせて、必要な設備に適切な予算をかけていくようにしましょう。

設備やオプション選びで失敗しないためのポイント

- 「本当に必要か」「使い続けるか」を家族で話し合う

- 実際の生活で使う頻度や維持費まで考慮して選択する

- 迷った場合、後付けできる設備は見送る

家づくり失敗談③造作洗面台の掃除が大変

造作洗面台はおしゃれで個性が出せる反面、掃除のしにくさから後悔してしまう方もいらっしゃいます。

造作洗面台は既製品と違ってパーツが複雑になりやすく、継ぎ目や段差、材質の違いによって水はねや汚れが溜まりやすい傾向があります。さらに、洗面カウンターに木材やモルタルなどを使った場合、水に弱くカビやシミが発生しやすい点も注意が必要です。

デザイン性に惹かれて造作洗面台を選ぶ前に、実際の使い勝手や掃除のしやすさを事前にシミュレーションすることが大切です。毎日の生活に密接に関わる場所だからこそ、見た目と機能性のバランスを見極めて選びましょう。

洗面台選びで後悔しないためのポイント

- 掃除の仕方を事前に把握しておく

- 洗面ボウルは水ハネしにくい深めのタイプを選ぶ

- 水や湿気に強い素材を選ぶ

- 継ぎ目の少ない一体型カウンターや汚れがたまりにくいフラットなデザインも検討する

家づくり失敗談④玄関が物置化してしまう

一般的な玄関の広さは1畳程度ですが、その広さでは「スペースが足らない…」と後悔しやすいのが子育て世帯です。

なぜなら一畳程度の玄関では、ベビーカーを置くと靴の出し入れが難しいうえ、雨の日には傘や濡れた衣類の置き場がないからです。さらに玄関収納が足りていない場合は、子どもの遊び道具や靴が散らかりやすくなる状況も重なります。

子育て世帯にとって、ベビーカーや子どもの自転車などの収納スペースは必要不可欠です。片付けをラクにするためにも、散らかりにくい玄関になるようを下記の内容を検討してみてください。

散らかりにくい玄関のポイント

- 土間収納を設置する

- 可動棚タイプの奥行きのある玄関収納を採用する

- 玄関近くに屋外収納を設ける

家づくり失敗談⑤寝室にベッドを置いたら窮屈すぎた

寝室にベッドを置いたところ、動線や生活空間が窮屈になってしまうケースはありがちな失敗です。

一般の方が図面上で実際の広さを正確に把握するのはなかなか難しいものです。収納家具やクローゼットの開閉スペースなど、必要な余白を考慮していないと、ベッドを置いただけで部屋が埋まってしまう可能性があります。

寝室をプランする際は、動線確保や収納へのアクセスのしやすさなど、生活リズムにあわせた配置を心がけましょう。

寝室が窮屈にならないためのポイント

- ベッドの周りは50~70cm程度の通路幅を確保するのが理想的

- 家具や収納の扉の前に十分な空きがあるか確認する

- 図面やレイアウト図に家具を実寸で書き込む

家づくり失敗談⑥収納が足りない

収納スペースを各部屋に設けていたのにもかかわらず、いざマイホームが完成すると収納が足らなかったり、使いづらかったりして困るのはよくある話です。

暮らし始めてから「物があふれる」「取り出しにくい」「奥行きや高さが合わない」という問題に直面するのは、実際の持ち物を考慮せずに計画したことが理由です。図面上ではスペースが十分に見えたとしても、実際には持ち物の量と収納スペースが見合っていない場合はたくさんあります。

収納の失敗を防ぐためにも、まずは家族の持ち物の量を把握しましょう。次に物の使用状況にあわせて、収納する場所を決めていきます。収納計画の失敗は、日常生活のストレスにつながります。下記を参考に収納計画をおこない、後悔を未然に防ぎましょう。

散らかりにくい収納計画のポイント

- 現在の持ち物を細かくリストアップし、収納したい物のサイズや量を把握する

- 収納場所は「使う場所の近く」に配置して、出し入れの手間を減らす

- 家族全員が使いやすい動線・高さを考慮する

- 収納場所の中に可動棚を設置する

- 収納内は物の配置まで決めておく

家づくり失敗談⑦洗濯機から物干し場までが遠い

多くの家でよく見かけるものの意外と後悔しやすいのが、1階に洗濯機があり物干し場が2階のバルコニーにあるパターンです。物干し場が2階にあると、洗濯物を干すために階段を上らなければなりませんし、複数のドアや廊下を行き来することになるので、家事負担が大きくなってしまいます。

洗濯は毎日の作業なので、動線や距離を少しでもラクにしておくほうがおすすめです。日々の家事負担を軽くするためにも、下記を参考に洗濯機から物干し場までの距離にもこだわってみてください。

負担が少なくなる洗濯動線のポイント

- 洗濯機と物干し場は同一フロアに配置する

- 洗濯機から物干し場までの動線上にドアや障害物をなるべく減らす

- ランドリールームを設置する

家づくり失敗談⑧コンセントが足りず延長コードを使っている

せっかく理想的なマイホームを手に入れたものの、コンセントが足らないため不便さを感じるケースはよくある失敗です。延長コードがあふれかえってしまうと、見た目的にも残念な気分になってしまい、後悔も増してしまいます。

コンセントのベストな配置や数は、ご家庭のライフスタイルによって異なります。設計段階で家電の数や配置を考慮していないと、家電の数に対してコンセントが足りなくなるので注意しなければなりません。

コンセントを計画するときは下記のポイントをおさえて、自分たちの暮らし方や将来の家電増加も見据えながら細かく検討しましょう。

コンセント計画のポイント

- 家具や家電の寸法を事前に測り、間取り図に正確に配置する

- テレビ周りやキッチンなど、家電が集中する場所にはコンセントを多めに設置する

- コンセントが家具の裏に隠れないかを確認する

家づくり失敗談⑨外からの視線が気になりカーテンを開けられない

「明るくしたい」と窓を大きくしたものの、外から室内が丸見えになってしまい、常にカーテンを閉める羽目になってしまうケースがあります。窓の大きさと位置は、目的に応じて決めるのが基本です。各窓は、採光用、通風用、眺望用など、役割分担を決めるようにしましょう。

とはいえ、明るさとプライバシー確保を同時に叶えたい場合は多いものです。下記の方法を参考にすると、明るさとプライバシー確保のどちらも諦めずにすみます。困った際は、ぜひ検討してみてください。

プライバシー確保のためのポイント

- 窓の位置を高くする

- 生垣や植栽によって自然に目隠しをする

- リビングの大きな窓が隣家の窓と向かい合わないようにする

- ミラーレースカーテンにする

家づくり失敗談⑩光熱費が高い

住宅を建てたあとに後悔しやすいのが、予想外に高い光熱費です。設計の仕方や設備の選び方によって、光熱費は大きく変わってきます。初期費用だけを気にして、断熱性能や設備の効率性を重視しなかった場合、毎月の出費が膨らんでしまい後悔しがちです。

あとから断熱性能をあげようと思っても、大がかりな工事が必要になってしまいます。光熱費で苦しまなくてすむよう、家づくりの段階で下記の項目を検討しておきましょう。

光熱費を削減するためのポイント

- 高気密・高断熱の住宅にする

- 窓の断熱性能を重視する

- エコキュートやエコジョーズなど、省エネ型の給湯器を選ぶ

- 節水トイレや節湯水栓、保温性の高い浴槽を採用する

- 太陽光発電・蓄電池を導入する

- 吹き抜けをつくる際はファンをつける

家づくり失敗談⑪予算を大幅にオーバーした

実は多くの方が当初の予算を大幅にオーバーしています。

下記は、予算オーバーする理由の一例です。

- 「あれもこれも」と希望を詰め込みすぎた

- 標準仕様と思っていた内容が含まれておらず、追加費用がかかった

- 外構工事や上下水道の引き込み、住宅ローンの諸費用などの費用を見落としていた

予算オーバーを避けるためには、家づくりにかかる総額を把握する必要があります。

家づくりをお願いする住宅会社によっても総額は大きく異なりますが、2022年度 フラット35利用者調査によれば、家づくりに実際かかった金額の全国平均は3,717~4,694万円となっています。この総額を参考に、予想外の出費やオプションに備えて、予備費も確保しておくことが大切です。

予算オーバーを避けるためのポイント

- 坪単価は単なる目安と捉える

- 付帯工事費や諸費用(登記費用、土地の地盤改良、外構、引っ越しなど)も含めた総額を提示してもらう

- 見積書では「標準仕様に含まれるもの・含まれないもの」を詳細に確認する

- 複数の住宅会社を比較検討する

家づくり失敗談⑫住宅ローン返済で家計が圧迫される

マイホームを購入した後、毎月のローン返済負担が想定以上に家計を圧迫し、生活が苦しくなってしまうケースは意外と多いものです。

ご家庭のライフプランを考慮せずに現在の収入だけでローンの返済額を決めてしまうと、教育費や老後資金など、ライフステージの変化に伴う出費を見落としてしまいます。また、現在の家賃を基準に返済額を決めてしまうと、入居10~15年後に必要になるメンテナンス費で苦しむ可能性が高くなります。

住宅ローンの組み方で後悔しないためにも、住宅ローンの返済は現実的に計画しましょう。

住宅ローンポイント

- 現実的な毎月の返済負担額を把握する

- ライフプランシミュレーションをおこなう

- 資金計画にはメンテナンス費も含めておく

現時点において、現実的な毎月の返済負担額を把握するための具体的な計算方法は「【年収で見る】住宅購入でローンはいくら借りる?妥当な借入額を解説」で詳しく説明しています。初心者でもスムーズに計算できるので、ぜひ試してみてください。

またライフプランは、インターネットの無料シミュレーションサイトを利用すれば、自分でも簡単に試算できます。手順は「住宅購入で重要なライフプランシミュレーションをしてみよう」で解説しています。「今の収入が続く場合」だけでなく「収入が減った場合」など複数パターンでシミュレーションをおこない、余裕を持って計画を立てるようにしましょう。

家づくり失敗談⑬諸費用・手数料を見落としていた

「諸費用や手数料などは300万円もあれば十分だろう」などと漠然と設定するのは危険です。あとから現金が足らなくなって、引っ越し費用や家電購入の費用に困ってしまう事態になりかねません。

家づくりの際は、家本体の価格に目がいきやすく諸費用や手数料は後回しで考えがちです。ですが諸費用や手数料の目安は、物件価格の3〜7%となるのが一般的で、数百万円にものぼるため、計画的に用意しておく必要があります。あとから慌てないためにも、下記を参考に諸費用や手数料を把握しておきましょう。

諸費用・手数料のポイント

- 住宅会社に諸費用や手数料も含めた資金計画を提案してもらう

- 住宅購入に必要なすべての諸費用や手数料をリストアップする

- いつのタイミングでどれくらいの現金が必要かを確認する

- 頭金を出しすぎず、入居後の生活や急な出費に備えて手元資金を残しておく

諸費用の種類や具体的な金額は「住宅購入の諸費用とは?内訳と購入時の注意点・ポイントについて解説」でまとめています。記事を参考に、諸費用も資金計画に含めて検討しましょう。

家づくり失敗談⑭担当者との意思疎通が難しい

担当者との相性は、家づくりの成功を左右するといっても過言ではありません。担当者との意思疎通が難しいと、「言った言わない」が問題になったり、仕様や仕上がりが自分が思っているものとだいぶかけ離れてしまったりしてトラブルの原因になります。

担当者についてよくある不満

- 担当者に伝えたはずの要望が反映されていなかった

- 質問しても回答が曖昧

- 担当者のレスポンスが遅い

- 予想していない項目の金額が追加されていた

- 段取りが悪い

担当者との意思疎通の問題を防ぐには、コミュニケーションの質と記録が鍵となります。以下の方法で、コミュニケーションのトラブルを未然に防ぎましょう。

トラブルを回避するためのポイント

- 打ち合わせ内容やご要望は必ず書面やメール、議事録に残してもらう

- 言葉だけでなく、図面や写真などを活用して、視覚的にイメージを共有する

- 担当者の対応力や提案力も比較し、信頼できる相手かどうかを見極める

- 担当者が合わない場合は、担当を変えてもらう手もある

万が一、トラブルが発生してしまった場合は、不利益を被らないように「しかるべき手続きや手順」や「相談先」をおさえておくことが肝心です。「【事例アリ】住宅購入のトラブル!相談先や解決手順を徹底解説」の記事では、よくある住宅購入トラブルのパターンやその対策、相談先などを紹介しています。ぜひ参考にしてください。

家づくり失敗談⑮定期点検時期なのに連絡がなかった

住宅会社とは、マイホームが完成したあとも長くお付き合いしていくことになるため、アフターサービスは重視する必要があります。とはいえ、住宅購入をする際はアフターサービス内容を見落としがちです。

年月が経つにつれて、不具合はどうしても起こるものです。安心して暮らすためにも、納得できるアフターサービスを提供しているか見定める必要があります。アフターサービスの体制については、契約前までに下記のポイントをおさえておくと安心です。

アフターサービスのポイント

- 入居後の口コミを調べる

- アフターサービスや保証内容については、契約前に書面で明示してもらう

- アフターサービスの対応体制や窓口を確認する

- 定期点検やトラブル発生時の対応スピード・品質について、具体的に質問してみる

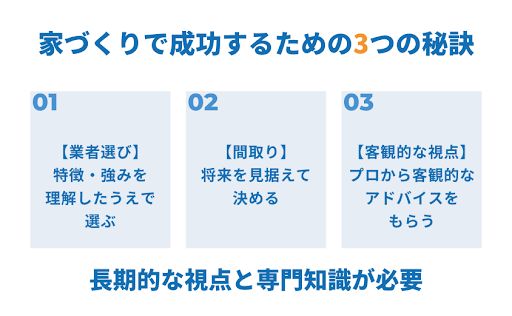

家づくりで成功するための3つの秘訣

家づくりは人生の中でも大きな決断の一つです。理想の住まいを実現するためには、単に見た目や予算だけでなく、長期的な視点と専門知識が必要です。ここでは、家づくりで成功するための3つの秘訣をご紹介します。

- 施工業者(ハウスメーカー・工務店)の特徴を理解して選ぶ

- 間取りは将来のライフスタイルや変化を見据えて決める

- 専門家から客観的なアドバイスをもらう

施工業者(ハウスメーカー・工務店)の特徴を理解して選ぶ

ハウスメーカーは品質やアフターサービスが安定し、最新設備を導入しやすいなどがメリットですが、費用が高めで自由度が低いのがデメリットです。

いっぽう、工務店は設計の自由度が高く、コストパフォーマンスに優れている傾向があります。地域密着型なので細かい要望にも柔軟に対応してくれますが、会社ごとに技術やサービスの差が大きく、工期が長くなりやすいのが特徴です。

「ハウスメーカーと工務店、どちらがベストか」は、あなたの価値観や希望する家づくり

よって異なります。依頼先の強みや特徴を知ったうえで「自分たちの要望に合うのはどこなのか」を見極めましょう。

将来のライフスタイルや変化を見据えた間取りにする

家族の成長や働き方の変化を想定して、あとから間取りを変えられる設計にすると長く快適に暮らせます。子どもの独立や在宅ワークなど、10年後の生活は大きく変わるかもしれません。固定した間取りではリフォーム費がかさむので、最初から可変性を盛り込むと安心です。

たとえば、リビング横の和室を引き戸で仕切れるようにしておくと、将来は書斎や客間として活用できます。また、玄関わきに広めの土間収納をつくれば、三輪車→自転車→DIY道具→電動車いすへと用途を替えながら使っていけるでしょう。

家づくりをおこなう際は、「いま必要な空間+将来の生活シナリオ」を検討しておくと、これから先もずっと暮らしやすくなるのでおすすめです。

「【ランキング】家づくりの後悔TOP10!間取りや住宅会社の対策も」では、間取りの失敗などを含めた家づくりの後悔をランキング形式で紹介しています。記事を読んで、注意すべきポイントをチェックしましょう。

専門家から客観的なアドバイスをもらう

迷ったら住宅相談窓口でプロの意見を聞くと、思わぬ落とし穴を避けやすくなります。相談窓口では、間取り・資金計画・補助金までまとめてチェックしてくれます。第三者の視点なので営業トークに左右されずにすむため、冷静に判断できる点も魅力の一つです。

専門家の客観的なアドバイスを早めに受ければ、家づくりはもっとラクになります。住宅相談窓口は無料で相談できるので、積極的に活用しましょう。

家づくりの相談窓口については「家づくりの準備と悩み!無料の住宅相談窓口を活用してサクッと解決」の記事で詳しく解説しています。人気の相談窓口の特徴も比較しているので、ぜひ参考にしてください。

まとめ

多くの決断が必要になる家づくりには、「絶対に失敗したくない…」と不安や迷いを感じるものです。失敗を防ぐ一番の方法は、「情報を知って備えること」です。よくある失敗談から、必要な準備や判断を学ぶことで、安心して家づくりを進められます。

判断に迷ったら、住宅相談窓口で情報を整理するのが効果的です。住宅相談窓口「おうちの買い方相談室」では、住宅とお金の知識を持つ専門家が第三者の立場で中立なアドバイスをするので、家づくりの難易度がグッと低くなります。注文住宅を建てる時に失敗を回避するためにも、ぜひお気軽にご利用くださいね。