【これで安心】家づくりの流れ・工程とスケジュール管理のコツ

「家づくりって、どれくらいの期間がかかるの?」

「理想の引き渡し時期があるけれど、間に合うのか不安…」

はじめての注文住宅では、やるべきことの多さに戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。土地探しや建築会社の選定、住宅ローンの手続きなど、初めての連続で気づけば時間だけが過ぎてしまう…という声もよく耳にします。

この記事では、注文住宅が完成するまでの具体的なスケジュールを、時期ごと・工程ごとにわかりやすく解説します。さらに、スムーズに進めるための注意点や、つまずきやすいポイントも紹介します。記事を読み終えるころには、家づくりの全体の流れがつかめるうえ、工程ごとに何をすべきかが明確になります。記事を参考に安心して理想のマイホームを手に入れましょう。

家づくりに「スケジュール表」が必要な理由

家づくりを成功させるためにも、まずはスケジュール表を作りましょう。

家づくりでは、住宅の設計や設備選び、契約手続きなど、多くのタスクをこなさなければなりません。これらを仕事や育児と並行して進めるには、「いつ・何を・誰が」やるかを明確にする必要があります。

とくに、次の3つの視点からスケジュールを整理すれば、判断ミスやトラブルを防げます。

- 逆算して計画|入居時期に間に合わせる

- 見える化|育児・仕事と両立しながら家づくりを進める

- 段取りの管理|出費や工期のムダを防ぐ

それぞれを詳しく解説するので、今のうちにスケジュールを整えておきましょう。

逆算して計画|入居時期に間に合わせる

希望の入居時期があるなら、逆算してスケジュールを組むことが大切です。保育園・小学校の入園、転職や育休復帰のタイミングなど、家族のライフイベントにあわせて計画すれば、入居の遅れによるトラブルを防ぎやすくなります。

たとえば「4月から新生活をスタートさせたい」という場合、建物の引き渡しは2月末〜3月初旬が理想です。そこから逆算すると、着工は前年の9月ごろ、プランの確定や契約はさらに数ヶ月前までに済ませておく必要があります。

ゴールを先に決めておけば、各工程の締切が明確になるため、計画がブレにくくなります。また、時間にも余裕ができるため、余計な焦りやストレスも減らせる点もメリットです。

見える化|育児・仕事と両立しながら家づくりを進める

育児や仕事に追われるなかで家づくりを進めるためにも、「今やるべきこと」をひと目で把握できるようにしておきましょう。スケジュールやタスクを“見える化”することで、夫婦で役割を分担しやすくなるうえ、時間に追われる不安も軽減できます。

たとえば、「この週は住宅ローンの仮審査を申し込む」など、月ごと・週ごとの予定を共有カレンダーやアプリに整理しておくと、優先順位が明確になります。生活リズムを守りながら家づくりを進めたい方は、まず全体の流れを確認し、家庭用のスケジュール表やタスクリストを作成することから始めましょう。

段取りの管理|出費や工期のムダを防ぐ

家づくりでは、設備の選定や設計の確定など、工程ごとの決定タイミングが全体の工期やコストに大きく影響します。一つの判断が遅れるだけで、着工が後ろ倒しになったり、仮住まい費用が追加でかかったりと、余計な出費につながるリスクがあります。

キッチンの仕様決定が遅れて工事が中断したり、打ち合わせの曖昧さから変更費用が発生したりするなどの段取り不足が、トラブルにつながるのはよくある話です。

こうしたムダを防ぐには、建築会社から渡される「工程表(スケジュール表)」を活用して、自分たちが担当するタスクをリストアップしておくのが効果的です。「〇日までにキッチンの色を決める」といったように、各タスクに期限を設定し、進捗状況を日々確認していきましょう。

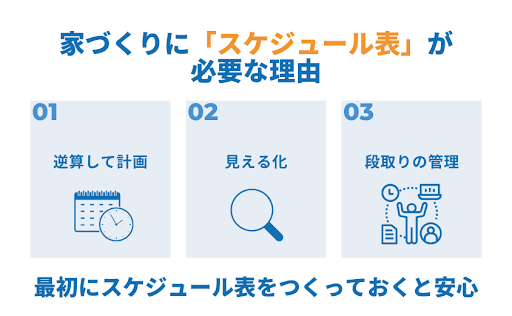

家づくりの全体スケジュール|一般的な流れ

家づくり全体の所要期間は最短9〜13カ月です。

家づくりは「計画・契約・工事」の3段階で進行します。

| 段階 | 期間の目安 | 内容 |

| 計画 | 約2〜3カ月 | 情報収集・資金計画・住宅会社・土地探し |

| 契約 | 約3〜4カ月 | 契約・住宅ローン本審査・設計打ち合わせ |

| 工事 | 約4〜6カ月 | 着工・施工・竣工検査・引き渡し |

ここでは、家づくりの一般的なスケジュールを3つのステップに分けてご紹介します。

計画|家づくりの方向性を固める時期(目安:約2〜3カ月)

「家づくりの満足度の8割は、計画段階で決まる」といわれるほど、最初の準備は重要です。資金計画やライフプラン、間取りの希望をこの段階で整理しておけば、打ち合わせがスムーズに進むうえ、完成後の後悔も防げます。

ここでは、家づくりの計画(契約する前まで)についてのポイントをステップごとに解説します。

- 理想の暮らしと予算を整理

- 情報収集

- 希望を整理し、間取りと見積もりを依頼する

- 建築会社の選定・土地探し

理想の暮らしと予算を整理

まずは、家族で「どんな暮らしをしたいのか」を言葉にするところから始めましょう。そのうえで、実際の予算や生活スタイルに合わせて現実的なプランに落とし込んでいきます。

次の3ステップを押さえれば、家づくりの方向性がぶれずに進められます。

- 家族で希望する間取り・設備・生活スタイルを話し合う

- 住宅ローンの借入可能額と、自己資金を把握する

- 月々の返済額から「建物+土地」の総予算を設定する

この段階で軸をしっかり持っておけば、後の土地探しや住宅会社選びが格段に進めやすくなりますよ。まずは家族でじっくり話し合う時間をつくってみてください。

ライフプランの立て方やシミュレーション方法は「住宅購入で重要なライフプランシミュレーションをしてみよう」で解説しています。記事を参考に、リアルな資金計画を把握しましょう。

情報収集

理想のマイホームと予算の方向性が固まったら、次は情報収集です。ただし、集めるだけでは意味がありません。「比較・見極め・整理」まで意識することが、後悔しない家づくりにつながります。

情報収集の主な方法と特徴は、以下のとおりです。

| 情報収集の方法 | 特徴 |

| 会社や展示場の訪問 | ・実際の住宅の工法や最新の設備・機能を体験できる

・複数の会社を比較検討しやすい |

| 現場・完成見学会に参加 | ・リアルな雰囲気が分かる |

| 住宅相談窓口の利用 | ・ネット検索だけでは知りえない情報がわかる

・中立な意見でアドバイスしてもらえる ・希望や予算にあった会社探しがスムーズ ・複数の会社を比較検討しやすい |

| インターネットの活用 | ・住宅情報ポータルサイト:予算や希望などで施工会社を効率的に探せる

・各住宅会社のウェブサイト:特徴や施工事例をチェック、資料の請求ができる |

情報源ごとに、それぞれ強みがあります。「実物を見たい」なら展示場や見学会、「プロの意見を聞きたい」なら相談窓口といったように、目的に応じて使い分けましょう。

情報収集の方法は「【戸建て】住まいの探し方!情報収集のコツや住宅購入時の注意点を解説」で詳しく紹介しています。情報収集のコツをおさえるためにも、ぜひ参考にしてください。

希望を整理し、間取りと見積もりを依頼する

家族で希望条件を整理し、それをもとに間取りプランと見積もりを依頼します。

整理すべき内容は、以下のとおりです。

- 間取り・部屋数:3LDK+書斎/回遊動線がほしいなど

- 優先したい要素:収納・家事動線・耐震・断熱性能など

- 生活スタイル:在宅ワークの有無、将来の部屋の使い方など

- 予算:土地・建物・諸費用含めた上限額

打ち合わせがスムーズに進めるためにも、優先順位は明確にしてリスト化しておきましょう。

建築会社の選定・土地探し

理想のマイホームを実現するには、建築会社選びと土地探しを同時に進めることが重要です。この2つの選択を誤ると、予算超過や設計の制約につながります。

次の3ステップで効率的に進めましょう。

- 建築会社のタイプや特徴を比較し、候補を絞る

- 希望のエリア・広さ・価格帯から土地の条件を整理する

- 土地と建築の総額バランスを見ながら並行して検討する

土地によっては建築基準法や用途地域の制限で、希望の間取りが実現できないケースもあります。候補地が見つかったら、必ず建築会社に図面や条件を確認してもらいましょう。

契約|家づくりの意思決定を固める時期(目安:約3~4カ月)

この期間は、建築会社や住宅メーカーとの本契約を結び、住宅ローンの本審査や詳細な設計打ち合わせを進めていく大切なフェーズです。ここでの意思決定が、工事のスケジュールや費用、間取りなど、家づくり全体の流れを大きく左右します。少しでも疑問点があれば曖昧にせず、必ず確認・相談しましょう。

ここでは、下記の各ステップごとにポイントを解説します。

- 契約

- 住宅ローン本審査

- 設計打ち合わせ

契約

建築会社との契約は、家づくりの大きな節目です。不明点を残したまま進めると、追加費用やトラブルの原因になります。

とくに注意したいのは、以下の4点です。

- 設計図と見積書の整合性(仕様変更時の費用も含めて確認)

- 工期・引き渡し日の明示

- 保証やアフターサービスの範囲と期間

- 契約解除や損害賠償に関する条件

「【重要】住宅購入での売買契約での注意点を解説!」では、その他の注意点まで詳しく解説しています。トラブルを未然に防ぐためにも、ぜひご確認ください。

住宅ローン本審査

建築請負契約とほぼ同時期に、住宅ローンの「本審査」を申し込みます。仮審査を通過していても、年収や勤続年数の変化、契約内容によって否認されるケースもあるため注意が必要です。

住宅ローンの本審査に必要な準備は下記のとおりです。

- 住宅ローンの審査に必要な書類(源泉徴収票、住民票、印鑑証明 など)

- 頭金や諸費用を含めた資金計画の再確認

- 土地+建物の価格が借入限度内に収まっているかのチェック

入手するために時間が必要な書類もあります。余裕をもって準備しましょう。

設計打ち合わせ

契約後は、細部の設計打ち合わせに入ります。間取りや仕様を最終決定する大事な工程です。

下記は、決める内容の一例です。

- コンセントや照明の位置

- 収納スペースの量と配置

- 階段の形状

- 外壁や床材などの仕上げ材の色・種類

- 設備機器(キッチン・浴室・トイレなど)のグレードと機能

迷った点はそのままにせず、早めに担当者へ相談しましょう。また、打ち合わせ内容は必ず記録し、決定事項・変更点を後で確認できるようにしておくことも大切です。納得のいく設計に仕上げるためにも、「判断に迷わない準備」と「記録の徹底」を意識して進めましょう。

後悔しないための設計ルールについては「【家づくり】間取りの決め方!注文住宅で人気のプランやアイデアも」で解説しています。「この間取りにしてよかった」と心から思うためにも、ぜひご確認ください。

工事|着工から引き渡しまで(目安:約4〜6カ月)

建築工事は、着工から引き渡しまでの一連の流れを把握しておくことで、進捗管理とトラブル防止につながります。

工事の主な工程は、以下のとおりです。

| 工程 | 内容 |

| 着工 | 地鎮祭・近隣挨拶 |

| 施工 | 基礎 → 上棟 → 外装・内装 → 設備機器設置など順次進行 |

| 竣工検査 | 施主・施工会社・第三者機関が建物の完成度を確認 |

| 引き渡し | 鍵の受け取り・各種説明・最終精算などを実施 |

施工中は現場の進捗を写真や報告で定期的にチェックするのが理想です。問題や要望があれば、すぐに担当者へ相談しましょう。

竣工検査では不具合や仕上がりの差異がないか、しっかり確認してください。引き渡し後に気づいた不具合も、保証対象になることがあります。事前に保証内容と連絡窓口も確認しておきましょう。

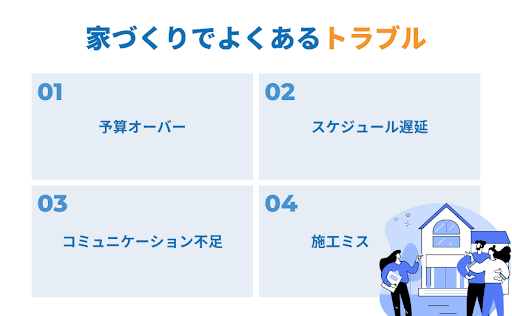

家づくりで起こり得るトラブルと回避策

家づくりでは、事前準備と確認を怠るとトラブルが起きやすくなります。

特に発生しやすいトラブルは、下記の4つです。

- 予算オーバー

- スケジュール遅延

- コミュニケーション不足

- 施工ミス

家づくりをスムーズに進めるためにも、それぞれの原因と対策を把握しておきましょう。具体的なトラブル事例やトラブルが起こった際の相談先は「【事例アリ】住宅購入のトラブル!相談先や解決手順を徹底解説」で解説しています。不利益を被らないように「しかるべき手続きや手順」や「相談先」は事前に押さえておきましょう。

予算オーバー

予算オーバーは、資金計画の見直しや住宅ローンの借り増しにつながるため、なんとか避けたいものですよね。

下記の表に、予算が膨らむ原因と、それを回避するためのポイントをまとめました。

| 原因 | 回避策 |

| 理想を詰め込みすぎてコストが膨らむ | ・希望条件は優先順位をつける

・グレードアップは冷静に検討する |

| 大幅な変更やオプション追加 | ・建築費の10~15%を予備費として確保する

・契約前に必要な工事や費用を洗い出しておく |

| 諸費用や家具・家電の見落とし | ・本体工事費以外の費用(登記・火災保険・外構など)を含めて計画する

・引越し後に必要なものまで含めた予算シミュレーションを行う |

予算がふくらむ原因の多くは、「見積もりに含まれていなかった工事」や「現場での即決によるグレードアップ」です。たとえば「やっぱり浴室乾燥機を追加したい」「床材を無垢材に変更したい」といった判断を繰り返すうちに、当初の予算を大きく上回ってしまうケースがあります。

予算オーバーを防ぐにも、よくある原因と回避策を事前に把握して、家づくりにのぞみましょう。家づくりで必要な金額は「住宅購入で必要なお金をシミュレーションしよう!~住宅ローン・現金一括~」で解説しています。住宅購入における費用の「基礎知識」だけでなく、「無理のない資金計画のたて方」もわかるのでぜひご確認ください。

スケジュールの遅延

スケジュールの遅延は、引越し時期のズレや追加費用の発生につながるため、家づくり全体の満足度を下げてしまう原因になります。

下記の表に、遅延の主な原因と、それを防ぐためにあなた自身ができる対策をまとめました。

| 原因 | 回避策 |

| 天候不順や資材調達の遅れ | ・入居や引越し日程に余裕を持たせ、多少の遅延に対応できるスケジュールを立てる |

| 施主側の度重なる設計変更 | ・工事進行や納期への影響、追加費用を確認し、書面で合意を取る

・優先順位を明確にして伝え、無駄な変更を減らす |

| 工事工程の管理不足 | ・現場を見学をする

・進捗状況をこまめに確認する |

とくに注意したいのは、施主側の設計変更です。「やっぱりキッチンを対面式にしたい」といった変更を繰り返すと、資材や職人の再手配が必要になり、工期もコストも大きく膨みます。

スケジュールの遅延を防ぐためにも、設計段階で希望を整理し、変更が生じた場合は必ず書面で確認を取りましょう。また、現場を定期的に見に行き、気になる点があれば早めに相談することも大切です。

「どこまでが譲れない希望か」をあらかじめ明確にしておくと、迷いが減り、家づくりをスムーズに進められます。気になる点があれば、その場で確認・相談することが、遅延やトラブルの防止につながります。小さな違和感も放置せず、早めの行動を意識しましょう。

コミュニケーション不足

コミュニケーション不足は、設計ミスや仕上がりの食い違いといった施工トラブルにつながる大きな要因になります。

下記の表に、コミュニケーション不足によって起こりやすい原因と、それに対する回避策をまとめました。

| 原因 | 回避策 |

| 言ったつもり・伝わったつもりで食い違う | ・定期的な打ち合わせと報告の場を設け、情報共有を徹底する

・要点を必ず書面やメールで残し、後から確認できるようにする |

| 要望の曖昧な伝達 | ・優先順位や理由を添えて具体的に伝える

・図面やサンプルを活用して共有する |

「伝えたつもり」「理解したつもり」といった認識のズレは、完成後の大きなトラブルにつながります。コミュニケーション不足は、意識と工夫で防げるトラブルです。要望は口頭だけで済ませず、できるだけ書面で残しておくことが大切です。

打ち合わせの際は「何を・なぜ・どこまで」という視点で情報を整理したうえで、施工側と共通の認識をもつよう心がけましょう。

なお、家づくりの際の夫婦間でのコミュニケーション不足については、「家づくりの喧嘩・離婚を回避!夫婦円満で進めるマイホーム購入のコツ」で回避策を解説しています。夫婦関係修復のコツもわかるので、ぜひご確認ください。

施工ミス

設計どおりに工事が進んでいると思っていたのに、完成後に「窓の位置が違う」「コンセントの数が足りない」など、施工ミスに気づくケースはよくある話です。

下記の表に、施工ミスの原因と、それに対する回避策をまとめました。

| 原因 | 回避策 |

| 図面の見落としや認識のズレ | ・図面は事前に細部まで確認する

・不明点は施工前に質問・確認する |

| 現場チェックの機会が少ない | ・工事中に立ち会う

・気になる箇所はすぐに確認・修正を依頼する |

施工ミスを防ぐには、「任せきりにしない姿勢」が重要です。マイホーム購入で後悔しないためにも、気になる点はそのままにせず、その場で確認・共有するようにしましょう。

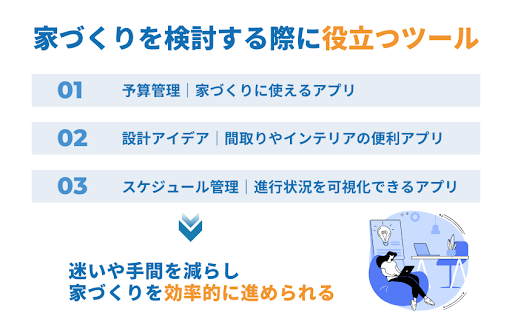

家づくりを検討する際に役立つツール

家づくりをスムーズに進めたいなら、目的に合ったツールの活用がおすすめです。「予算管理」「間取りの検討」「スケジュール整理」など、家づくりでの迷いや手間を減らし、効率的に進められます。

ここでは、家づくりをサポートしてくれる代表的な3つのツールを紹介します。

- 予算管理|家づくりに使えるアプリ

- 設計アイデア|間取りやインテリアの便利アプリ

- スケジュール管理|進行状況を可視化できるツール

どれもスマホで手軽に使えるものばかりなので、家づくりのスタート時から取り入れておくと安心です。

予算管理|家づくりに使えるアプリ

家づくりで予算の失敗を防ぐには、専用アプリで“見える化”しながら資金計画を進めることが効果的です。感覚に頼らず、数字で管理するため判断ミスを減らせます。

アプリを使うメリットは以下の通りです。

- 予算オーバーを防ぐ

- 資金計画が簡単・正確になる

- いつでもどこでも管理・修正できる

- 情報を整理して見える化できる

- 無駄な支出やミスを減らせる

中でも「家づくり手帳」は、見積もり管理やローン試算、ToDo管理まで対応した無料アプリで、初心者にも扱いやすい設計です。不安や迷いを減らし、冷静に予算をコントロールするためにも、アプリは家づくりの早い段階から導入しておくのがおすすめです。

設計アイデア|間取りやインテリアの便利アプリ

こだわりの間取りを作りたい人には、自分で配置や広さをシミュレーションできるツールを活用すると、イメージを具体化しやすくなります。

アプリを使うメリットは以下の通りです。

- 部屋の広さや動線を視覚的に確認できる

- 家具や設備の配置をシミュレーションできる

- 設計前に希望を整理できる

- 配置ミスやサイズの失敗を防げる

- 家族や施工会社とイメージを共有しやすい

スマホでも直感的に使える人気アプリには、「間取りTouch+(iOS対応・完全無料)」や「再現間取りメーカー」などがあります。「間取りにピンとこない」「なんとなく不安」という方でも、アプリを使えば自分の理想が少しずつ見えてくるはずです。

スケジュール管理|進行状況を可視化できるアプリ

家づくりの進行管理には、アプリを使って「見える化」するのが有効です。段取りを可視化すれば、抜け漏れや連絡ミスを防ぎやすくなります。

スケジュール管理アプリを使うメリットは以下の通りです。

- 家族と情報をリアルタイムで共有できる

- 工程ごとのタスクや期限を事前に把握できる

- 進捗をチェックしながら行動に移しやすくなる

「TimeTree」なら、家族で予定を共有しながら日々の動きを確認できるため、コミュニケーションミスの防止にも役立ちます。「何から始めたらいいのか分からない…」と感じたときこそ、こうしたツールを取り入れて、家づくりを着実に進めましょう。

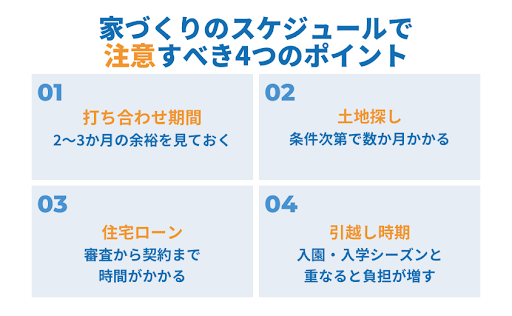

家づくりのスケジュールで注意すべき4つのポイント

家づくりをスムーズに進めるには、スケジュールよりも先回りして動くことが重要です。家づくりはタスクが多く、1つの遅れが全体の工程に響きます。なかでも、次の4つは特に時間がかかりやすく、後手に回ると計画が崩れやすくなります。

- 打ち合わせ期間|2〜3か月の余裕を見ておく

- 土地探し|条件次第で数か月かかる

- 住宅ローン|審査から契約まで時間がかかる

- 引越し時期|入園・入学シーズンと重なると負担が増す

それぞれの注意点と具体的な対策を解説するので、ゆとりをもって家づくりを進めていきましょう。

打ち合わせ期間|2〜3か月の余裕を見ておく

打ち合わせには2〜3か月の余裕を見込むのが鉄則です。間取りや設備は一度で決まらず、修正と再提案を繰り返すのが一般的です。とくに週末のみの打ち合わせだと、1回ごとに1〜2週間空いてしまい、思った以上に時間がかかります。

家づくりを焦らず進めるためにも、スケジュールを立てる際は、打ち合わせ期間に2〜3か月の余裕を確保しましょう。

土地探し|条件次第で数か月かかる

土地探しはできるだけ早めに始めましょう。希望条件をすべて満たす土地が、タイミングよく見つかることは稀です。エリア・価格・広さ・日当たり・学区など、条件が細かくなるほど候補は少なくなり、数か月以上かかるケースも珍しくありません。

建物の打ち合わせと並行して動けるよう、早い段階から土地探しを進めておくのが得策です。

住宅ローン|審査から契約まで時間がかかる

仮審査から本審査、契約、融資実行までには1〜2か月かかるのが一般的で、書類準備や金融機関とのやり取りも多く、手間がかかります。

特に3月や9月などの繁忙期は審査が混み合い、想定より時間が延びることもあります。資金手配が遅れると、建物の契約や着工スケジュールに影響するため、「土地の目処が立った時点」で早めに仮審査を申し込みましょう。

引越し時期|入園・入学と重なると負担が増す

入園・入学シーズンの引越しは、できるだけ避けるのが理想です。この時期は、保育園や学校の手続き、荷造り、新居の準備などのタスクが集中し、家族全体に大きな負担がかかります。

特に春は引越し業者の繁忙期にあたり、予約が取りにくく、料金も高くなりがちです。引越しと進学準備が同時に進むと、スケジュールに余裕がなくなり、精神的にも疲弊してしまいます。

やむをえずライフイベントと引っ越し時期が重なる場合は、少しでもゆとりをもてるよう、早めに計画・予約を進めましょう。

ハウスメーカーと工務店のスケジュールの違い

家づくりのスケジュールは、依頼する会社のタイプによって大きく変わります。とくに「ハウスメーカー」と「工務店」では、契約までのスピード感や打ち合わせの進め方、工事期間などに違いがあります。

どちらも魅力がありますが、「いつまでに入居したいか」「どのくらい細かく関わりたいか」によって、向いている依頼先が異なる点はおさえておきましょう。

以下に、ハウスメーカーと工務店それぞれの代表的なスケジュールの流れをまとめました。

| 項目 | ハウスメーカー | 工務店 |

| 契約まで | 3ヶ月前後 | 3〜4ヶ月以上 |

| 打ち合わせ期間 | 比較的短め(効率的) | 比較的長め(丁寧、詳細) |

| 工事期間 | 短い(3〜4ヶ月) | 長い(4〜6ヶ月) |

| 全体期間(土地探し含む) | 約1年〜1年半 | 1年〜1年半以上 |

ここではハウスメーカーと工務店の特徴を解説していきます。

自分に合った依頼先を選ぶために

「家づくりにどれだけ関わりたいか」「安心して任せられる体制かどうか」は、住宅会社選びの大きな判断軸です。

ハウスメーカーは、効率やスピードを重視したい人に向いています。プランや仕様があらかじめ整っており、打ち合わせも最短で進行していきます。施工品質の管理体制や保証制度が整っているため、「任せて安心したい」という人におすすめです。

一方、工務店は、間取りや素材、細部のデザインまで自分のこだわりを反映したい人向けです。施主と対話を重ねながら進めるため時間はかかりますが、自由度が高く納得のいく仕上がりを期待できます。

住宅会社を選ぶ際は、価格だけでなく「どこまで理想を実現したいか」「どのくらい手間をかけられるか」「安心して任せられる体制か」といった観点も含めて比較し、自分に合った依頼先を選びましょう。

住宅会社の種類や特徴については「【2024年版】住宅購入のハウスメーカー選びを徹底解説!選び方のポイントも紹介!」で詳しく解説しています。会社選びの際は、ぜひご確認ください。

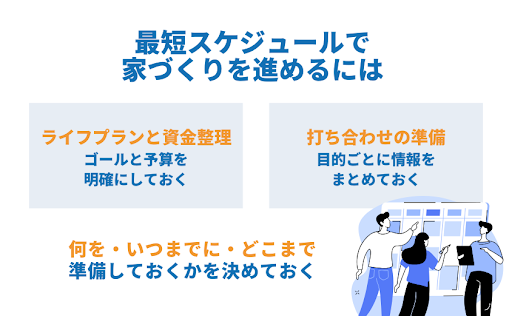

プロが教える!最短スケジュールで家づくりを進めるコツ

家づくりを効率よく進めるには、最初の「段取り」がすべてです。何を・いつまでに・どこまで準備しておくかを決めておくだけで、打ち合わせがスピーディーに進み、理想の住まいにぐっと近づきます。

「なにから始めればいいの?」と迷ったときは、まず次の2つに注目してみてください。

- ライフプランと資金整理|ゴールと予算を明確にしておく

- 打ち合わせの準備|目的ごとに情報をまとめておく

この2つを押さえておくだけで、家づくりの全体の流れが見えやすくなり、迷いも減ります。納得のいく選択を重ねて、「やってよかった」「この家でよかった」と思えるマイホームを、無理なく手に入れていきましょう。

ライフプランと資金整理|ゴールと予算を明確にしておく

家づくりは、「何のために」「いくらで建てるか」を明確にしてから動き出すのが鉄則です。

目的が曖昧なまま進めると、希望がふくらみ、打ち合わせや決定に時間がかかります。まずは、家を建てる理由を整理しましょう。たとえば「子どもに個室を与えたい」「老後も住みやすい平屋が理想」など、将来の暮らし方を具体的に言語化します。

次に、月々の返済可能額から住宅ローンの上限を逆算し、外構・諸費用・家具購入費も含めた総予算を出します。ライフプランを見据えた現実的な上限がわかれば、間取りや設備の優先順位も自然と見えてきます。

この整理ができていれば、迷いが減るため、判断が早くなります。家づくり用のノートや表アプリなどを使って、「目的」と「総予算」を可視化するところから始めましょう。

打ち合わせの準備|目的ごとに情報をまとめておく

打ち合わせは「何を決める場か」を明確にし、目的ごとに希望や資料を整理して臨むのが基本です。準備が不十分だと、「家族の意見がまとまらない」「前回の内容を忘れてしまった」といった理由で打ち合わせが長引き、スケジュールの遅れにつながります。

たとえばキッチンの打ち合わせでは、「使いたいメーカー」「希望の設備」「重視したい点(掃除のしやすさ、作業動線など)」を家族で事前にすり合わせ、紙に書き出して持参しましょう。写真やWEBサイトのURLをまとめておくと、担当者とのすり合わせがしやすくなります。

スケジュールに不安を感じたら、早めにプロに相談を

家づくりは、理想の住まいを形にしていくワクワクするプロセスである一方で、多くの工程をスムーズに進める必要があり、ストレスもたまりがちです。とくにスケジュール管理は、計画全体の要です。どこかで遅れが出ると、希望の引き渡し時期に間に合わないだけでなく、予算や設計に影響することもあります。

「家づくりの流れはわかったけれど、このまま進めて大丈夫かな?」

「何か抜けていないか不安…」

そんな不安を感じたときは、一人で抱え込まず、早めにプロに相談してみてください。第三者の視点を取り入れることで、自分では気づけなかった課題やリスクにも事前に対応しやすくなります。

おうちの買い方相談室では、中立的な立場の専門スタッフがあなたの希望を整理し、スケジュールや進め方について的確にアドバイスいたします。また、ネットでは公開されていない信頼できる建築会社や土地の情報も提供しているため、安心して家づくりを進めていけます。

後悔しない家づくりの第一歩は、「早めの相談」から始まります。「ちょっと話を聞いてみたい」でも大丈夫です。気軽に相談できる場を、ぜひ活用してみてくださいね。