【完全ガイド】家づくりのスケジュール表|注文住宅の全工程を網羅

「家づくりって、いつから何を始めればいいの?」

「子どもの入学に合わせて家を建てたいけど、スケジュールの立て方がわからない」

はじめての家づくりでは、わからないことだらけで不安になりますよね。忙しい毎日の中で、全体の流れを整理するのもひと苦労だと感じている方は多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では家づくりの流れについて以下の内容をまとめました。

注文住宅のスケジュール表と全体の流れ

各段階にかかる期間の目安

スムーズな家づくりのためのポイント

最後まで記事を読めば、先の見通しが立ち、安心して家づくりを進められるようになります。記事を参考に理想の住まいをカタチにしていきましょう。

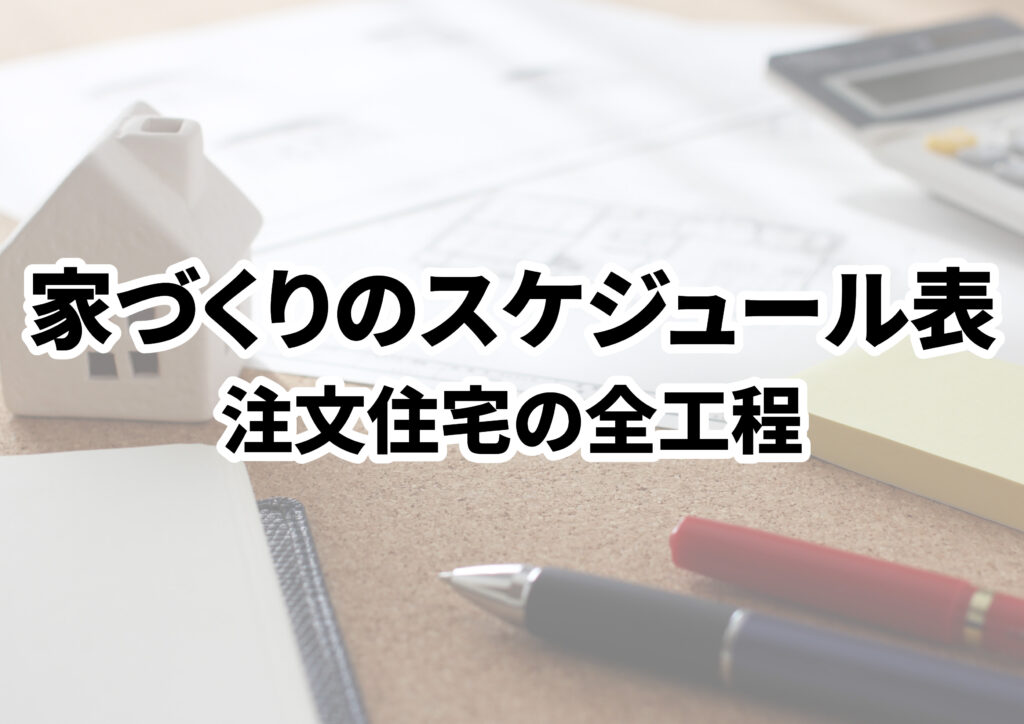

家づくりにかかる期間・スケジュールの目安

注文住宅の家づくりには、9〜13カ月ほどかかるのが一般的です。家づくりは「計画 ・契約 ・ 工事」という3段階で進行します。

| 段階 | 期間の目安 | 内容 |

| 計画 | 約2〜3カ月 | 情報収集・資金計画・住宅会社・土地探し |

| 契約 | 約3〜4カ月 | 契約・住宅ローン本審査・設計打ち合わせ |

| 工事 | 約4〜6カ月 | 着工・施工・竣工検査・引き渡し |

土地や建築会社が早く決まれば1年未満で完成するケースもありますが、逆に条件がそろわなければ1年以上かかるケースもあります。

落ち着いて家づくりを楽しむためにも、入居したい時期の1年半前には準備を始めておくのがおすすめです。

計画|2〜3カ月【情報収集・資金計画・住宅会社の選定】

注文住宅の家づくりは、計画段階からすでに勝負が始まっています。入居時期を決めたら、まずは情報を集めて資金の準備や会社選びを進めましょう。

以下のステップを順番に進めていけば、理想の家づくりをスムーズに進めやすくなります。

- 情報収集をおこなう

- ライフプランを考慮した資金計画を立てる

- 住宅会社(ハウスメーカー・工務店)を比較する

- 土地を探す

- 希望を整理して間取りプラン・見積もりを依頼する

- 住宅ローンの事前審査を受ける

計画段階で迷わないように、それぞれの工程について順に確認していきましょう。

情報収集をおこなう

まずは、情報収集をおこなって、希望する家づくりのビジョンを固めていきましょう。最初は漠然としたイメージでも、資料や実例を見ていくうちに方向性が定まります。注文住宅の情報収集は、以下の方法でおこなうのが一般的です。

| 情報収集の方法 | 特徴 |

| 会社や展示場の訪問 | ・実際の住宅の工法や最新の設備・機能を体験できる

・複数の会社を比較検討しやすい |

| 現場・完成見学会に参加 | リアルな雰囲気がわかる |

| 住宅相談窓口の利用 | ・ネット検索だけでは知りえない情報がわかる

・中立な意見でアドバイスしてもらえる ・希望や予算にあった会社探しがスムーズ ・複数の会社を比較検討しやすい |

| インターネットの活用 | ・住宅情報ポータルサイト:予算や希望などで施工会社を効率的に探せる

・各住宅会社のウェブサイト:特徴や施工事例をチェック、資料の請求ができる |

注文住宅を探す際は、目的に合わせた方法を選ぶと情報に振り回されにくくなります。

たとえば具体的なイメージを掴みたい場合は、展示場見学が最適です。初心者や幅広い情報が必要な方は、中立的なアドバイスが得られる住宅相談窓口を利用すると、安心かつスムーズに進めることができます。目的によってベストな探し方は異なるので、自分に合った方法を選択しましょう。

情報収集の詳しいやり方やコツは「【戸建て】住まいの探し方!情報収集のコツや住宅購入時の注意点を解説」で紹介しています。こちらの記事もぜひ参考にしてください。

ライフプランを考慮した資金計画を立てる

家づくりの資金計画で後悔しないためには、年収だけでなくご自身のライフプランを考慮することがポイントとなります。同じ年収でも、転職・出産などのライフイベントの時期や内容は人それぞれです。ローンの借入額を年収だけで決めると、将来的に家計を圧迫する可能性があります。

マイホームを建てても人生の夢を諦めるなくてすむよう、支出を見直すだけでなく、貯金の残し方、返済期間、老後の備えまで含めたライフプランを立てたうえで予算を考えていきましょう。

ライフプランの立て方やシミュレーション方法は「住宅購入で重要なライフプランシミュレーションをしてみよう」で解説しています。記事を参考に、リアルな資金計画を把握しましょう。

住宅会社(ハウスメーカー・工務店)を比較する

家づくりのスタイルは会社によって異なるため、比較することで自分に合った住宅会社が見えてきます。

比較のポイントは以下のとおりです。

- 施工事例や実績が自分の理想に近いか

- 会社の得意分野(デザイン・性能・価格帯など)

- 担当者の対応や提案力

- 保証・アフターサービスの内容

- SNSや口コミでの評判

複数の会社を見学すると、会社の強みや雰囲気を直に感じ取れるので、自分とその会社が相性がよいかどうかも判断しやすくなります。理想の家を形にできるかは、会社選びで決まります。比較して、後悔のない判断をしましょう。

ハウスメーカーや工務店の違い、自分にあった住宅会社を選ぶ方法などは「注文住宅を手に入れるまでの流れとは?優良な建築会社の選び方も解説」で解説しています。ぜひご確認ください。

土地を探す

土地を探す際は、ネットや資料だけで判断せず、実際に現地へ出向いて自分の目で確かめることが大切です。写真や地図だけではわからない周辺の雰囲気や騒音、時間帯ごとの日当たりなど、現地にいかなければわからない情報はたくさんあります。

たとえば、昼間は静かでも夜は交通量が増える場所や朝日が思ったより入らない立地などは、現地にいかなければ気づきません。建物だけでなく、生活全体をイメージしながら土地を見極めるようにしましょう。

ただし建築基準法や都市計画によっては、土地が気に入ったとしても希望の間取りが建てられない場合もあります。土地探しは、住宅会社にも確認してもらいながら進めていきましょう。

「住宅購入で住む場所選びで失敗しない!後悔しないポイントを解説」では、土地を選ぶ際にチェックすべき項目を具体的に解説しています。理想のマイホームで快適な生活を送るために、ぜひ参考にしてみてください。

希望を整理して間取りプラン・見積もりを依頼する

住宅会社との打ち合わせをスムーズに進めるためにも、希望は以下の手順で整理しておきましょう。

- 家族全員で必要な設備や間取りを出し合う

- 「絶対に叶えたいこと」と「できれば叶えたいこと」とに分類

- 優先順位を明確にしてリスト化

間取りプランや見積もりを依頼する際、すべての要望を詰め込むと、予算も設計もまとまらなくなります。「玄関に土間収納がほしい」「水回りは回遊できる動線がいい」など、具体的な要望を反映するには、土地の広さだけでなく建築費とのバランスを考えていく必要があります。

希望をあらかじめ整理しておけば、複数の会社からもらったプランや見積もりを比較するのも簡単です。後悔を減らすためにも、希望は冷静に、現実的に整理しておきましょう。

「注文住宅の間取りはどうやって決めたらいい?おすすめのツール紹介」では、人気の間取りスタイル、失敗しないための注意点を詳しく解説しています。理想の住まいづくりに役立つ情報が満載なので、ぜひあわせてお読みください。

住宅ローンの事前審査を受ける

事前審査は、金融機関が「希望金額を本当に借りられるか」を事前に判断してくれる仕組みです。

事前審査で確認される主な項目は以下のとおりです。

- 年収と勤務先の情報

- 勤続年数や借入状況

- 申し込み予定のローン金額

- 借入期間や金利タイプの選択

- 健康状態

事前審査を通過しなければ、本契約や土地の購入にも進めません。家づくりを確実に進めるためにも、早い段階で審査に申し込んでおきましょう。

契約・プラン|3〜4カ月【契約・設計・最終調整】

家づくりの計画が進んだら、住宅会社と契約し、プランの最終調整に入ります。この段階では、金額・仕様・住宅ローンなど、マイホーム購入後の生活基盤を決める大切な工程が集中します。

- 工事請負契約を結ぶ

- 本審査を受けたあと住宅ローンの契約を結ぶ

- 詳細なプランを固める

- 着工前の最終確認をおこなう

それぞれの内容をしっかり把握して、安心して着工にのぞめるようにしましょう。

工事請負契約を結ぶ

工事請負契約を結ぶ段階までに、設計図や見積書を細かく確認しておきましょう。契約後に内容を変更すると追加費用がかかるうえ、内容によっては申請のやり直しが発生して着工が延期になるケースもあります。後悔を避けるためにも、契約前の確認は丁寧に進めることが肝心です。

確認しておくべき内容

下記は、契約後の追加費用や工期遅延、トラブルに影響しやすい項目です。とくに注意して確認しましょう。

- 手付金の金額と支払い時期(建築費の最大10%程度)

- キャンセル時の手付金の返金有無と条件

- 見積書に含まれている工事範囲

- 設計図と仕様書の整合性

- 住宅ローン特約の有無(ローンが通らなかった場合の契約解除条件)

誤解や見落としを防ぐためにも、契約書の内容は第三者にも見てもらうと安心です。不明な点がある場合は、契約前に住宅会社の担当者に遠慮なく聞いておき、契約内容を確実に理解しておきましょう。

「【事例アリ】住宅購入のトラブル!相談先や解決手順を徹底解説」では、トラブルが万が一発生してしまっても、不利益を被らないように「しかるべき手続きや手順」や「相談先」を紹介しています。住宅の購入トラブルを未然に防ぐためにも、記事を読んで「傾向と対策」を事前に把握しておきましょう。

本審査を受けたあと住宅ローンの契約を結ぶ

住宅ローンの本審査は、工事請負契約の締結後に申し込むのが一般的です。金融機関によって、金利だけでなく団体信用生命保険の種類や繰り上げ返済のルールにも違いがあります。仮審査の段階までに、内容を確認しておくと安心かつスムーズに手続きを進められます。

必要な書類

住宅ローンの本審査に必要な書類は、以下の通りです。

- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、住民票など)

- 収入証明書類(源泉徴収票、所得証明書、住民税決定通知書、確定申告書など)

- 勤務先に関する書類(在職証明書、健康保険証など)

- 家族に関する書類(住民票など)

- 物件に関する書類(不動産売買契約書、工事請負契約書、重要事項説明書、登記簿謄本、間取り図、見積書など)

- 印鑑証明書

- 団体信用生命保険申込書兼告知書(金融機関によって異なる)

- その他、金融機関が指定する書類(火災保険の同意書、個人情報同意書など)

必要書類は、金融機関や物件の種類によって多少異なる場合があります。入手するために時間が必要な書類もあるので、事前に確認して余裕をもって準備しましょう。

詳細なプランを固める

工事請負契約後におこなわれるプランの打ち合わせは、理想の家を具体的にカタチにしていく大切な時間です。下記のように間取りや設備などの細かい仕様を決めていきます。

決める内容の一例

- 壁紙や床材などのインテリアの選定

- 収納やコンセントの位置

- キッチンやバス、トイレの設備仕様

- 断熱材や窓の性能グレード

予算と希望のバランスは、打ち合わせをしながら調整していきます。たとえば「お風呂は広くしたいが、キッチンは標準仕様で十分」といったように、譲れる部分と譲れない部分を明確にしておくと判断がぶれにくくなります。

迷っている部分は早めに相談し、納得のいく内容に仕上げましょう。また伝達ミスや食い違いを防ぐためにも、打ち合わせ内容は必ず記録して、決定事項や変更点を後で確認できるようにしておくことも肝心です。

着工前の最終確認をおこなう

着工前の最終確認は、家づくりの中でも重要な工程です。

ここでの確認漏れは、後の施工トラブルや工期の遅れに大きく影響します。「変更する希望を伝え忘れていた」「図面に反映されていなかった」などといったミスが見つかると、現場での修正が必要になり、完成時期がずれる原因にもなりかねません。

確認する内容は、設計内容の最終版、工期のスケジュール、工事範囲、追加工事の有無など多岐にわたります。気になる点を遠慮せず伝え、確実にチェックを終えてから工事をスタートさせるようにしましょう。

工事|4〜6カ月【着工~竣工・引き渡し】

着工から引き渡しまでは4〜6カ月ほどかかるのが一般的です。下記の工程を経て、品質と安全を確保しながら完成を目指します。

- 地鎮祭をおこなう

- 着工

- 中間検査

- 完了検査

- 最終チェックをおこなう

- 引き渡しをうける

ここでは、工程ごとに確認すべきポイントを紹介します。

地鎮祭をおこなう

地鎮祭は工事の安全と家の繁栄を祈願するもので、施主、施工会社、設計士などが参加します。地鎮祭は、着工日の前日または当日におこなわれることが多いです。「大安」や「先勝」などの吉日や地域の風習や神主の都合もふまえて調整する場合もあります。

地鎮祭の準備は通常、施工会社が手配しますが、費用や規模は施主の希望に合わせて調整できます。

着工

着工は、地鎮祭後すぐに始まります。最初の作業は敷地の整地や基礎工事の準備です。この時期には近隣への挨拶も忘れずにおこないましょう。工事による騒音や振動が発生するため、事前の配慮が必要です。

着工のタイミングは季節にも左右されます。梅雨時期や厳冬期は工事の遅れにつながるため、可能であれば春や秋に着工するのが理想的です。工事スケジュールは施工会社と相談して、余裕をもって計画することをおすすめします。

中間検査

中間検査は、多くの自治体で構造躯体が完成した段階(上棟後)に実施されます。検査機関や行政によるチェックが入り、構造金物、柱の位置、耐力壁の配置、筋かいの設置状況などが確認されます。

施主による確認ポイント

施主としても、現場に足を運んで以下のようなポイントを自分の目で確認しておくと安心です。

- 天井裏に断熱材が敷かれているか

- 配線や配管が図面どおり配置されているか

- 壁の中に遮音材が入っているか

- コンセントやスイッチの高さと位置

現場を確認する際は、トラブル防止のためにも、必要に応じて写真を残しておくのがおすすめです。とくに後から確認できなくなる、壁や天井が閉じられる前の設備配管や断熱材の状態は、意識して記録しておきましょう。

完了検査

完了検査は、工事がすべて完了したときにおこなわれる検査です。まず公的機関による完了検査がおこなわれ、建築基準法などの法令に適合しているかが確認されます。検査に合格すると、施主による最終チェックへと進みます。

最終チェックをおこなう

施主による最終チェックでは、以下のような点を重点的に確認しておきましょう。

- クロスの仕上がりに浮きや剥がれがないか

- 建具や窓の開閉に問題がないか

- 設備の動作確認(キッチン・風呂・トイレ)

- 傷や汚れがないか

問題が見つかった場合は「手直しリスト」を作成してもらい、補修が完了してから引き渡しを受けるようにしてください。また、入居日をずらさなくてすむよう、手直しの完了日も打ち合わせして決めておきましょう。

引き渡しをうける

引き渡し当日は、施工会社から設備の使用方法やアフターサービスの内容についての説明があります。住宅の取扱説明書や保証書など、重要書類とともに鍵の受け渡しがおこなわれ、晴れて新居の所有者となります。

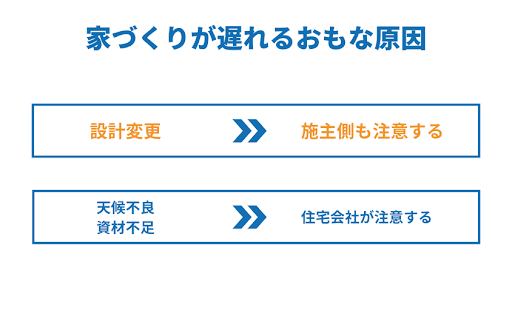

竣工が予定より遅れる原因

家づくりが遅れるおもな原因は3つあります。

- 設計変更

- 天候不良

- 資材不足

上記の3点の中でもっとも注意したいのが、設計変更です。施主側がどのタイミングで何を希望するかは、スケジュールに大きく影響します。とくに着工後に設計変更せざるをえなくなると、現場での施工のやり直しが必要になるため、スケジュールが大幅に遅れてしまうだけでなく追加費用も高額になってしまいます。

設計変更による遅延を防ぐためにも、計画や設計打ち合わせの初期段階で希望をしっかり固めておくことが重要です。

なお、天候不良や資材不足による工事の遅延は、住宅会社が管理する内容になります。施主自身による対策はとくに必要ありません。

家づくりは準備しだいでスムーズに進められる

スムーズに家づくりをおこなうためにも、早い段階で無理のない資金計画を把握しておきましょう。また、自分の理想の家づくりに必要になる情報を整理しておくことも肝心です。

家づくりには多くの選択と判断が必要になり、迷いが増えるほど時間や手間がかかります。資金計画と情報整理を早めにおこなっておくことで、スケジュールや気持ちの面からも余裕をもてるため、家づくりを存分に楽しむことができます。

家づくりの進め方以前に、資金計画や情報整理のやり方に不安を覚える方は、住宅相談窓口を活用するのがおすすめです。第三者からアドバイスを受けることで、思い込みや見落としに気づけるので安心ですし、家づくりをスケジュールどおりに進めていけます。

住宅相談窓口を利用する具体的なメリットは「住宅購入で迷ったら住宅相談窓口のアドバイザーに相談しよう!」で解説しています。理想の家づくりを楽しむためにも、ぜひ記事を参考にしてください。

まとめ

注文住宅での家づくりは、平均で9〜13カ月ほどの期間を要します。スムーズに理想のマイホームを完成させるためには、入居希望日の1年半前から準備を始めることが理想的です。

家づくりには多くの工程があるため、わずかな遅れが全体に大きく影響してしまいます。スケジュールを管理したうえで各段階でやるべきことを把握して、段取り良く進めていきましょう。

家づくりの進め方に不安がある方は、おうちの買い方相談室をぜひご活用ください。住宅会社や金融機関でない第三者目線での最適な選択肢を見つけ、「わからない」ことや「モヤモヤ」「不安」を解消し、スムーズで楽しい家づくりを無料でサポートいたします。わたしたちと一緒に、理想の家づくりを目指しましょう。